Cela peut sembler contre-intuitif, mais le « vide » qui entoure la Terre est peuplé d’un grand nombre d’objets qui, du fait de leur vitesse très importante, représentent, en cas de collision, un risque non négligeable pour les missions spatiales.

Ces objets représentent également un risque sur Terre en cas de retombée au sol de fragments.

Ces objets ont deux origines:

- Une origine naturelle: il s’agit des météorites.

- Une origine artificielle: ce sont les débris spatiaux issus des activités humaines dans l’Espace.

Cette page décrit de façon synthétique la situation spatiale actuelle.

Les météorites

En dehors du Soleil, des Planètes et de leurs satellites naturels, le système solaire est peuplé d’un grand nombre de corps de toutes tailles, du grain de poussière jusqu’à des objets de plusieurs kilomètres. Lorsque la trajectoire d’un de ces corps le conduit à rencontrer l’atmosphère terrestre, il se produit un phénomène lumineux appelé météore, qui est à l’origine du terme météorite désignant les restes de ces objets que l’on peut retrouver sur Terre. Par extension, le terme météorite s’applique aux objets eux-mêmes dans l’environnement terrestre.

Ces corps sont des résidus de la formation du système solaire il y a 4.5 milliards d’années. Les astéroïdes, dont la taille s’étend de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres, se trouvent essentiellement dans la ceinture du même nom située dans le plan de l’écliptique entre les orbites de Mars et de Jupiter. Des objets plus petits ont été créés par des chocs entre ces astéroïdes. Les comètes, qui sont aussi une source de météorites, proviennent des confins du système solaire et se trouvent sur des orbites très excentriques.

Le flux de météorites dans l’atmosphère, ou dans l’environnement immédiat de la Terre, peut se décomposer en deux parties :

- Le flux sporadique qui est le flux permanent, omnidirectionnel provoqué par les particules qui ont été réparties de manière aléatoire dans le système solaire par les différentes perturbations.

- Les averses : certains phénomènes, très limités dans le temps (quelques minutes à quelques heures) se produisent à dates régulières (les Perséides au mois d’août, les Léonides en novembre). Ces phénomènes sont provoqués lorsque la Terre traverse des essaims de météorites ou des nuages de particules libérés par certaines comètes lors de leur passage au périhélie. Ces phénomènes peuvent parfois être de très grande ampleur et on parle alors de tempêtes de météorites.

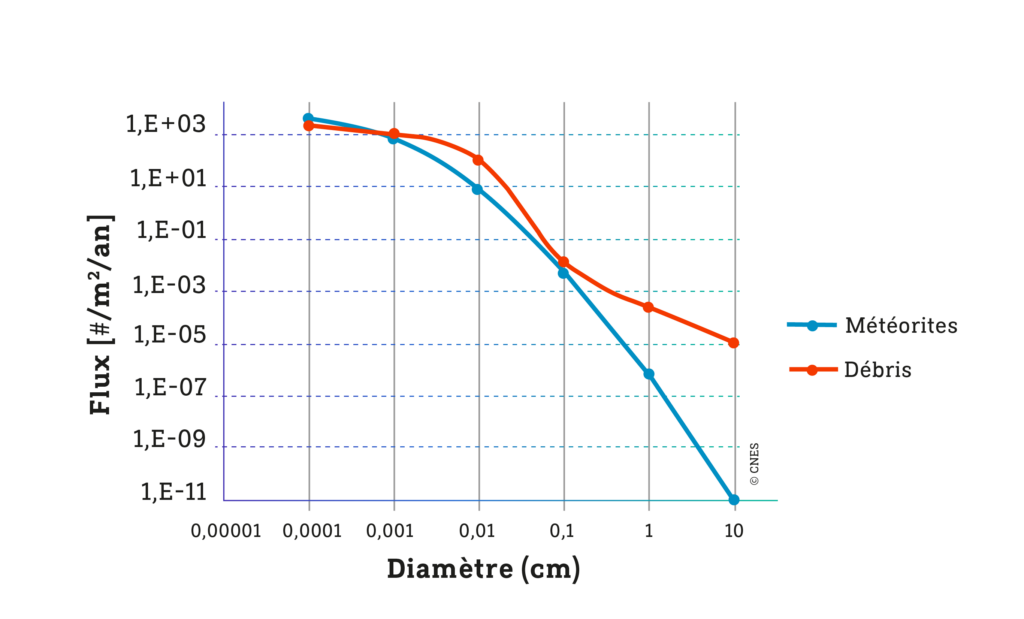

Le graphique suivant donne la valeur du flux sporadique de météorites (et de débris) à l’altitude de 940 km en fonction de la taille des particules (flux cumulé = nombre d’impacts par m2 et par an par des particules supérieures à la valeur en abscisse) :

La composition des météorites est variable en fonction de leur origine, suivant qu’elles proviennent du centre ou de la périphérie d’un astéroïde qui s’est fragmenté. On distingue ainsi les météorites pierreuses, les météorites ferreuses et les météorites ferro-pierreuses (intermédiaires entre les deux types précédents).

Dans l’environnement terrestre, ces corps ont une vitesse très élevée, 20 km/s en moyenne, mais qui peut atteindre 72 km/s pour les météorites issues de comètes. A ces vitesses considérables, en cas de collision avec un véhicule spatial, un effet électrique se superpose à l’effet mécanique. Un plasma généré par l’impact peut endommager les équipements électroniques.

Les débris spatiaux

Depuis les débuts de la conquête spatiale, l’activité humaine a entraîné la production dans l’Espace d’un très grand nombre d’objets de toutes tailles.

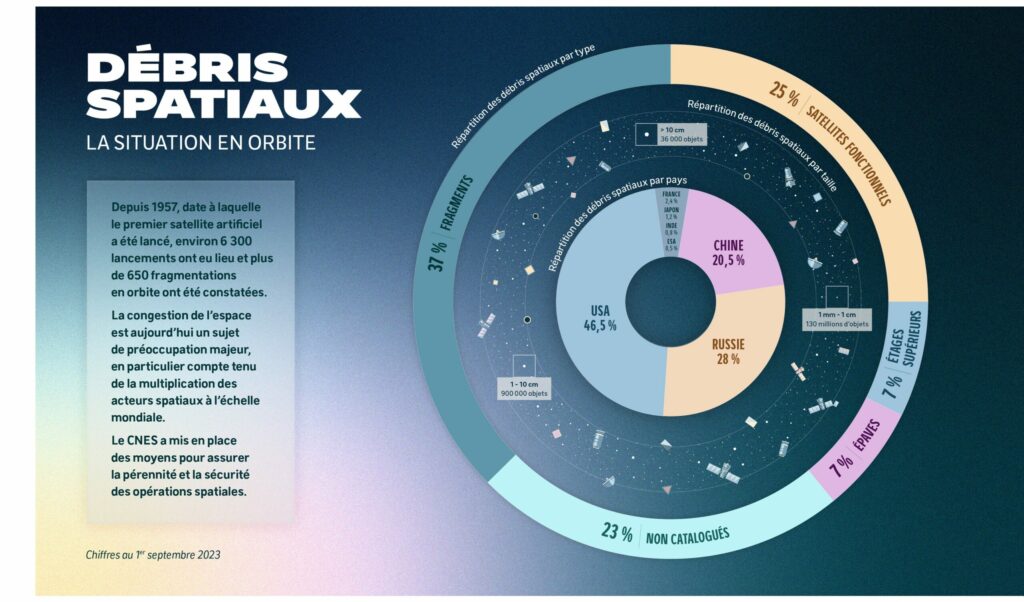

Les évaluations récentes (septembre 2023) comptabilisent ainsi environ:

- 36 000 objets d’une taille supérieure à 10 cm.

- 900 000 le nombre d’objets entre 1 et 10 cm,

- 130 millions d’objets compris entre 0.1 et 1 cm.

- Les particules d’une taille inférieure à 0.1 cm sont bien sûr encore plus nombreuses.

Ces chiffres évoluent rapidement d’où le besoin de régulièrement mettre à jour les inventaires de population ainsi que les modèles statistiques (pour les calculs des risques de collision notamment, c’est l’objet du modèle de population MASTER de l’ESA).

Pour la plupart des tailles d’objets dans l’Espace, la pollution créée par l’Homme est maintenant devenue supérieure à l’environnement naturel dû aux météorites (voir le graphique précédent).

Les objets d’une taille supérieure à environ 10 cm en orbite basse, et 1 m en orbite géostationnaire, sont considérés comme répertoriés et catalogués par les systèmes de surveillance de l’espace.

L’infographie suivante représente la répartition de ces objets, par taille, par type et par pays d’origine.

Les débris les plus gros peuvent être observés depuis le sol à l’aide de radars ou de moyens optiques. Les plus petits débris peuvent être uniquement observés in-situ à l’aide de capteurs embarqués à bord des satellites.

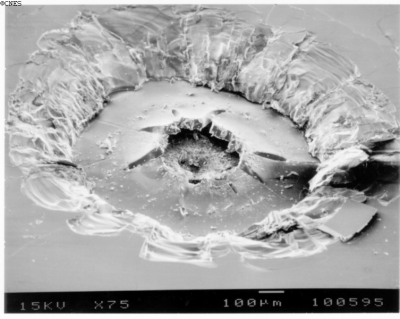

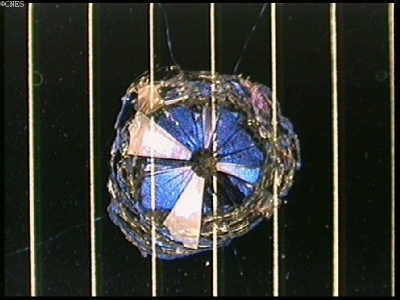

Les impacts de débris sont également observés sur les éléments ayant séjourné dans l’espace et ayant été ramenés au sol (Navette spatiale, LDEF, Eureca, échantillons sur MIR, panneau solaire du télescope Hubble par exemple).